|

| Foto: Stadtmuseum Berlin |

Translate

Dienstag, 30. Dezember 2014

Zum Fontanegeburtstag: "Graf Petöfy" gerettet!

Sonntag, 21. Dezember 2014

Sonntag, 14. Dezember 2014

Chamisso in Kunersdorf - Buntbuch 55 erschienen

"Wie ich einmal auf dem Lande Langeweil und Muße genug hatte, fing ich anzu schreiben", berichtet Adelbert von Chamisso 1829 in einem Brief über die Entstehung von Peter Schlemihls wundersamer Geschichte im brandenburgischen Kunersdorf, wohin Freunde den Botaniker und Dichter vor der antifranzösischen Stimmung im Berlin der Freiheitskriege gegen Napoleon in Sicherheit gebracht hatten. Chamisso nährte die Legende, die Erzählung sei quasi absichtslos entstanden, weil dies seiner späteren Poetik entsprach. Doch es gibt Quellen im Nachlass, die ein anderes Licht auf den Entstehungsprozess werfen: "Das Blitz Prosa schreiben wird mir ungeheuer Sauer - mein Brouillon sieht toller aus als alle Verse, die ich je gemacht - hat es sich denn zu ruhiger vernünftiger Prosa gesetzt?" So Chamisso im September 1813 aus Kunersdorf an den Freund Hitzig in Berlin. Im Dialog mit dem Freund arbeitete Chamisso zielstrebig daran, sich zum Prosaerzähler weiterzuentwickeln. Der Blick in den Nachlass erlaubt es, Chamisso Selbstauskunft über die Entstehung seiner berühmtesten Erzählung einer kritischen Revision zu unterziehen. Insofern war es eine gute Entscheidung, das vor Jahren erschienene Frankfurter Buntbuch über Chamisso in Kunersdorf von einer Bearbeiterin des Chamisso-Nachlasses in der Berliner Staatsbibliothek noch einmal neu schreiben zu lassen. Die Autorin Monika Sproll ist dort mit der wissenschaftlichen Erschließung und Digitalisierung des Nachlasses beschäftigt. Im Chamisso-Literaturhaus berichtete sie heute bei der Buchvorstellung, wie sehr Chamisso über die Entstehung des Schlemihl hinaus mit Kunersdorf verbunden war. Während seines Aufenthaltes auf dem Mustergut der Familie Itzenplitz im Jahr 1813 arbeitete er an einem Verzeichnis der dort kultivierten Gewächse. Auch nach seiner Weltreise (1815-18) hielt der Botaniker Chamisso den Kontakt nach Kunersdorf. Als er 1821 den Auftrag erhielt, 30 Herbarien für Schulen anzulegen, sandte Chamisso Listen von Pflanzen, die dann für ihn in Kunersdorf angebaut und nach Berlin verschickt wurden.

Monika Sproll

Adelbert von Chamisso in Cunersdorf

Frankfurter Buntbücher 55

Kleist-Museum-Frankfurt/Oder 2014

Vertrieb durch den Verlag für Berlin-Brandenburg

32 Seiten, zahlreiche Abbildungen

8 Euro

Monika Sproll

Adelbert von Chamisso in Cunersdorf

Frankfurter Buntbücher 55

Kleist-Museum-Frankfurt/Oder 2014

Vertrieb durch den Verlag für Berlin-Brandenburg

32 Seiten, zahlreiche Abbildungen

8 Euro

Samstag, 13. Dezember 2014

Peter Schlemihl - Geschichte eines Buches im Kleist-Museum

|

| Blick in die Frankfurter Ausstellung Fotos: Michael Bienert |

Bis 1. März 2015 im Kleist-Museum. Weitere Informationen

|

| Bernd Ballmann erklärt akribisch die Feinheiten von Buchillustrationen. |

|

| Schlemihl aus Meißner Porzellan (um 1925), eine Leihgabe aus der Sammlung des Schriftstellers Günter de Bruyn. Man beachte den Schatten, den die Figur wirft (rechts im Bild)! |

Freitag, 5. Dezember 2014

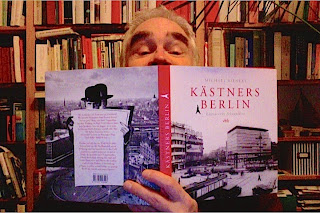

KÄSTNERS BERLIN in der Berliner Morgenpost

"Der 50-jährige Literaturwissenschaftler und Publizist Michael Bienert hat sich schon oft als kenntnisreicher Fährtenleser von Dichtern in Berlin erwiesen. Er hat Friedrich Schiller, Joseph Roth, Bertolt Brecht und viele andere mit vorbildlicher Akribie auf ihren Wegen durch die Stadt verfolgt und dabei jedes Mal auch das historische Kolorit ihrer Zeit herausgearbeitet. So gelingt es ihm auch bei Kästner", lobt die Berliner Morgenpost den Autor von Kästners Berlin in ihrer heutigen Ausgabe. Das sehen auch andere so: Deshalb geht das Buch kurz nach Erscheinen bereits in die 2. Auflage. Sie wird allerdings erst kurz vor Weihnachten fertig sein. Die erste Auflage ist - noch - lieferbar.

Amerikanische Reisetagebücher Alexander von Humboldts in der Staatsbibliothek - und ab sofort online

Alexander von Humboldts eigenhändige Notizen über den Aufstieg zum Chimborazo, Zeichnungen eines Piranhas und eines rauchenden Basaltkegels nach einem Vulkanausbruch, geologische und meteorologische Aufzeichnungen aus dem Reisegepäck des Naturforschers: Das ist noch bis zum morgigen Samstag in der Staatsbibliothek am Kulturforum zu besichtigen, ehe die Amerikanischen Reisetagebücher aus konservatorischen Gründen wieder im schützenden Dunkel verschwinden. Die wertvollen Aufzeichungen sind zwischen 1799 und 1804 entstanden und 2013 für 12 Millionen Euro für die Staatsbibliothek erworben worden. Alle rund 4000 beschriebenen Seiten stehen den Humboldt-Forschern in aller Welt ab sofort als Digitalisate in hoher Auflösung zu Verfügung.

AUSSTELLUNG der Amerikanischen Reisetagebücher

Alexander von Humboldts

4. - 6. Dezember 2014

Öffnungszeiten 4.12.14: 14 - 21 Uhr

5. und 6.12.14: 10 - 19 Uhr

Führungen durch die Ausstellung Freitag, 5. Dezember 2014 um 15 Uhr

Samstag, 6. Dezember 2014 um 11 sowie 14 Uhr

Eintritt frei

Staatsbibliothek zu Berlin

Dietrich-Bonhoeffer-Saal

Haus Potsdamer Straße 33

10785 Berlin

AUSSTELLUNG der Amerikanischen Reisetagebücher

Alexander von Humboldts

4. - 6. Dezember 2014

Öffnungszeiten 4.12.14: 14 - 21 Uhr

5. und 6.12.14: 10 - 19 Uhr

Führungen durch die Ausstellung Freitag, 5. Dezember 2014 um 15 Uhr

Samstag, 6. Dezember 2014 um 11 sowie 14 Uhr

Eintritt frei

Staatsbibliothek zu Berlin

Dietrich-Bonhoeffer-Saal

Haus Potsdamer Straße 33

10785 Berlin

Germania - Vision und Verbrechen: Eine anregende Neuerscheinung zur NS-Stadtplanung

| Germania in Stuttgart: An der Neckartalstraße stehen 14 Travertinsäulen, die für den geplanten Mussoliniplatz in Berlin gefertigt wurden. Foto: Wikimedia |

Germania - Vision und Verbrechen

Edition Berliner Unterwelten 2014

Broschiert, 200 Seiten, 14,90 Euro

Bestellen

Mittwoch, 3. Dezember 2014

Auf den Spuren Erich Kästners in Dresden

Erich Kästner hat schön gemachte Bücher verdient. Das müssen nicht schwere Geschütze sein wie unser Bildband Kästners Berlin, der - glauben wir dem Vertrieb - im Berliner Vorweihnachtsbuchhandel eingeschlagen hat wie eine Bombe. Zeitgleich ist Matthias Stresows Auf den Spuren Erich Kästners in Dresden ist im Sandstein Verlag erschienen, im kleinen Format, nur 64 Seiten stark, aber profund recherchiert, schön bebildert und perfekt gestaltet. Mit diesem

Cicerone lässt sich leicht und beschwingt zu den Kindheitsorten Kästners in Dresden pilgern. Und womöglich kommt einem dabei die bunte Kinderstraßenbahn entgegen, die "Lottchen" heißt, und in der Matthias Stresow den Dresdner Kindern seine Stadt erklärt.

Matthias Stresow

Auf den Spuren Erich Kästners in Dresden

64 Seiten, 27 sw-Abb. 15 x 15 cm, Broschur

Sandstein Verlag, Dresden 2014

ISBN 978-3-95498-140-3

6,00 EUR

Cicerone lässt sich leicht und beschwingt zu den Kindheitsorten Kästners in Dresden pilgern. Und womöglich kommt einem dabei die bunte Kinderstraßenbahn entgegen, die "Lottchen" heißt, und in der Matthias Stresow den Dresdner Kindern seine Stadt erklärt.

Matthias Stresow

Auf den Spuren Erich Kästners in Dresden

64 Seiten, 27 sw-Abb. 15 x 15 cm, Broschur

Sandstein Verlag, Dresden 2014

ISBN 978-3-95498-140-3

6,00 EUR

Friedenauer, auf den Hund gekommen

Wer noch nicht weiß, was er der Besitzerin oder dem Besitzer eines Jack Russell oder Foxterrier zu Weihnachten schenken soll, hier ein Tipp: Im Verlag Friedenauer Brücke ist ein kapitaler Bildband mit rund 500 Fotos erschienen, die Vertreter dieser sympathischen Hunderasse in allen erdenklichen Lebenslagen zeigt: als Kuscheltier, Familienhund und Spielgefährte für Kinder, bei der Rattenbekämpfung in den Schützengräben des Ersten Weltkrieges und als dressierte Zirkusattraktion. Ich erinnere mich noch an meinen ersten Besuch vor ein paar Jahren bei dem Verlegerehepaar in ihrer Friedenauer Wohnung, wo ein altersschwacher Terrier sich kaum noch auf den Beinen halten konnte. Jack hieß der greise Familienhund, der inzwischen das Zeitliche gesegnet hat, und so heißt nun auch das Buch. Das letzte Foto darin ist eine historische Postkarte vom Hundefriedhof im Londoner Hyde Park. Einen so schönen Grabstein wie dieses Buch aber hat noch nie ein Foxterrier erhalten.

Evelyn Weissberg / Hermann Ebling (Hg.)

Jack

Ein kleines Album für einen großartigen Hund

Format 21 x 21 cm, 240 Seiten, mit Lesebändchen und farbigem Vorsatzpapier,

über 500 Abbildungen

Edition Friedenauer Brücke, Berlin 2014

32,00 €

ISBN: 978-3-9816130-1-8

Zu bestellen über den Verlag

Evelyn Weissberg / Hermann Ebling (Hg.)

Jack

Ein kleines Album für einen großartigen Hund

Format 21 x 21 cm, 240 Seiten, mit Lesebändchen und farbigem Vorsatzpapier,

über 500 Abbildungen

Edition Friedenauer Brücke, Berlin 2014

32,00 €

ISBN: 978-3-9816130-1-8

Zu bestellen über den Verlag

Samstag, 29. November 2014

Uwe Rada umrundet die Adria

Von Michael Bienert. Auch ich verbinde mit der Adria kostbare Kindheits- und Jugenderinnerungen: Unvergesslich die morgendliche Ausfahrt auf einem Fischerboot vor der kroatischen Küste, der Geschmack fangfrischer Fische und Feigen vom Baum. Auf eine Reise ins Ferienland seiner Kindheit nimmt Uwe Rada, taz-Redakteur und Spezialist für die Kulturgeschichte europäischer Flüsse und des Baltikums, die Leser in seinem neuen Buch mit. Persönliche Erinnerungen an den Massentourismus an italienischen Stränden der sechziger Jahre sind sein Ausgangspunkt für die kulturhistorische Rückschau bis zu den alten Griechen und Römern, zu deren Handels- und Machtsphäre dieses Meer gehörte. In jüngster Zeit hat Rada die Adria einmal umrundet und erzählt davon, wie sich das ehemals von Europa abgeschottete Albanien geöffnet und wie sich die Stimmung in den Küstenländern Exjugoslawiens nach dem Bürgerkrieg und der Gründung neuer Staaten entwickelt hat. Das Buch schließt mit einer Liebeserklärung an Istrien, wo das Nach- und Nebeneinander vieler Kulturen als bereichernde Vielfalt gelebt werde: "Ja, die Adria war und ist eine Brücke zwischen Okzident und Orient, an ihr schied sich einst die christliche von der islamischen Welt. Über die Adria könnte sie auch wieder zusammenwachsen." Ein anregendes Begleitbuch für jede Reise ins Einzugsgebiet der Adria, aber auch schön zu lesen für alle, die als Kinder und Jugendliche mit ihren Eltern zum Baden nach Italien oder Jugoslawien gefahren sind, ohne zu wissen, aus welchen Traditionen sich der Charme dieses Kulturraums speist.

Die Adria. Die Wiederentdeckung eines Sehnsuchtsortes, 336 Seiten mit Abbildungen und Fotos von Inka Schwand, ISBN: 978-3-570-55222-3. Erschienen im Pantheon-Verlag, 14,99 Euro.

Mehr Infos auf der Website von Uwe Rada

Die Adria. Die Wiederentdeckung eines Sehnsuchtsortes, 336 Seiten mit Abbildungen und Fotos von Inka Schwand, ISBN: 978-3-570-55222-3. Erschienen im Pantheon-Verlag, 14,99 Euro.

Mehr Infos auf der Website von Uwe Rada

Dienstag, 25. November 2014

RealSurreal - Fotoausstellung im Kunstmuseum Wolfsburg

Von Elke Linda Buchholz. Real – surreal – völlig egal?! Das Wolfsburger Kunstmuseum zeigt Fotografie des Neuen Sehens der 20er und 30er Jahre, die damals Avantgarde war und heute Klassikerstatus hat. Fast alles, was Rang und Namen hat aus der damaligen Fotoszene, ist in der Ausstellung vertreten: Albert Renger-Patzsch, Yva, Herbert List, Aenne Biermann, Herbert Bayer, Grete Stern, Alfred Ehrhardt, Dora Maar, Man Ray, André Kertesz, Karel Teige und viele mehr. Zudem hat der Münchener Sammler Dietmar Siegert allerlei unbekanntere Fotografen aus seinen Mappen und Schränken mitgebracht, und sie zu entdecken macht besonderes Vergnügen. Der ehemalige Filmproduzent, der einst rum die Welt Dokumentarfilme realisierte, begann sich schon früh für die Fotokunst zu begeistern. So konnte er von erschwinglichen Preisen auf dem Markt profitieren, bevor die Schätzwerte in die Höhe schossen. Vor allem die ganz frühen Aufnahmen der Fotopioniere aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts hatten es ihm angetan, wie Siegert zur Ausstellungseröffnung erzählt. Seine raren Schätze zur deutschen Lichtbildkunst bis 1890 hat er vor kurzem in die Obhut des Münchener Stadtmuseum gegeben. Für die Italienmotive interessierte sich dann auf einmal sogar die Neue Pinakothek. In deren Ausstellungssälen dürfen die historischen Aufnahmen italienischer Hotspots künftig kongenial die gemalten Ansichten aus dem Land, wo die Zitronen blühen, ergänzen.

Dass Siegert eher nebenbei vor einigen Jahrzehnten begann, auch Fotokunst der Zwanziger Jahre zu sammeln, wird erst jetzt öffentlich sichtbar. Nur Einzelstücke hat der Sammler bislang, etwa in der Berliner Sammlung Scharf-Gerstenberg, als Leihgaben gezeigt. Wie umfangreich und facettenreich er den Sammlungsbereich des "Neuen Sehens" arrondierte, zeigt jetzt die Wolfsburger Schau (bis zum 6. April 2015). Und damit stellt sich zugleich die Frage: In welchem Museum wird dieser hochkarätige Bestand wohl einmal seine Bleibe finden? Denn museale Qualitäten hat das Konvolut, von dem jetzt eine Auswahl ans Licht kommt. Weiterlesen

Sonntag, 23. November 2014

KÄSTNERS BERLIN: im Tagesspiegel am Sonntag, online und im Radio

Der gedruckte TAGESSPIEGEL AM SONNTAG berichtet heute auf einer ganze Seite von den Entdeckungen Michael Bienerts bei der Recherche zu seinem Buch Kästners Berlin. Die Onlineausgabe des TAGESSPIEGEL publiziert ein Kapitel aus dem Buch und eine Bildstrecke zu Kästners Orten in Berlin. Für das rbb-Inforadio hat Marianne Mielke ein langes Interview mit dem Autor geführt, das hier nachgehört werden kann.

Michael Bienert

Kästners Berlin. Literarische Schauplätze

160 Seiten, ca. 200 Abb.

Verlag für Berlin und Brandenburg

Berlin 2014, 24,99€

Michael Bienert

Kästners Berlin. Literarische Schauplätze

160 Seiten, ca. 200 Abb.

Verlag für Berlin und Brandenburg

Berlin 2014, 24,99€

Freitag, 21. November 2014

Kühle Sache. Die Neupräsentation der Sammlung im Kunstgewerbemuseum Berlin

| Foto: SMB / Stefan Klonk |

Donnerstag, 13. November 2014

Matisse und Dufy unter Palmen

Elke Linda Buchholz war im Museum Berggruen und hat den Auftakt der Ausstellungsreihe "Sideways" für den Tagesspiegel besprochen. Hier lesen

Mittwoch, 12. November 2014

Kästners Berlin - das erste gedruckte Exemplar

Das erste Exemplar von Kästners Berlin ist da! Große Erleichterung: Der Druck ist perfekt, die Fotos sehen super aus. Morgen um 20 Uhr ist die erste Buchvorstellung in der Büchergilde Buchhandlung am Wittenbergplatz.

Wahrzeichen des Wandels: Potsdamer Platz auf der Deutschen Welle

Auf dem Potsdamer Platz wurde Michael Bienert als Experte für die Geschichte und den Wandel des Platzes interviewt. Den Beitrag der Deutschen Welle können Sie hier sehen. Das Buch zum Thema:

Michael Bienert

Potsdamer Platz - Am Puls von Berlin

106 Seiten, 140 Abbildungen

In deutsch, englisch, französisch, italienisch, spanisch, niederländisch Berlin Story Verlag, 2013, Broschur, 16,80 EUR

Michael Bienert

Potsdamer Platz - Am Puls von Berlin

106 Seiten, 140 Abbildungen

In deutsch, englisch, französisch, italienisch, spanisch, niederländisch Berlin Story Verlag, 2013, Broschur, 16,80 EUR

Sonntag, 9. November 2014

Im Theater (54): Die Welt ist kaputt. Castorf inszeniert Malaparte an der Volksbühne

|

| "Kaputt": Die Volksbühne am Premierenabend |

„Kaputt“ nach Malaparte, Premiere am 10. November 2014 in der Volksbühne. Regie: Frank Castorf. Mit Jeanne Balibar, Georg Friedrich, Horst Günter Marx, Britta Hammelstein, Patrick Güldenberg, Mex Schlüpfer, Axel Wandtke, Margarita Breitkreiz, Bärbel Bolle, Harald Warmbrunn, Frank Büttner. Zum Spielplan der Volksbühne

Montag, 3. November 2014

Wer berlinert, gilt als weniger intelligent

Die Berliner »berlinern« am liebsten, wenn sie in der Mitte des Lebens stehen. Über 70 % der 45‐ bis 59‐Jährigen bekennen sich dazu. Mehr als die Hälfte aller Befragten finden ihren Dialekt »schlagfertig« und »frech«.

Dies sind Ergebnisse aus einer repräsentativen Forsa‐Umfrage der Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS). 1001 Berlinerinnen und Berliner waren im September zu dem Thema »Der Berliner Dialekt in der Einschätzung der Bürger der Stadt« befragt worden. Es ging dabei um ihre Einschätzungen zum Berliner Dialekt, zu Berliner Ausdrücken und zu DDR‐spezifischen Ausdrücken. Die letzte Untersuchung zum Berliner Dialekt war im Jahr 1983 durchgeführt worden.

Bei den Jüngeren ist ihr Dialekt weniger angesagt. Nur knapp über die Hälfte der 15‐ bis 29‐Jährigen bekennen, dass sie »hin und wieder berlinern«. Darüber, ob der Berliner Dialekt heute mehr oder weniger akzeptiert wird, spaltet sich das Meinungsbild. Die Akzeptanz habe eher abgenommen, meinten über ein Drittel (35 %) der Befragten. Ein Viertel (24 %) äußerte sich gegenteilig.

Einige Qualitäten des Berliner Dialekts haben sich in den letzten dreißig Jahren gründlich verschoben: Während 1983 »intelligent« noch auf Platz 3 stand, steht das Wort heute auf Platz 9: Mehr als die Hälfte der Befragten finden ihren Dialekt heute »überhaupt nicht« oder »eher nicht« intelligent. »Schlagfertig« ist 2014 der absolute Spitzenreiter (1983 noch auf Platz 7), während »frech« (1983: Platz 1, 2014: Platz 2) eine Konstante des Berliner Dialekts zu sein scheint.

Die Untersuchung erstreckte sich auch auf Wörter und Ausdrücke, die den Berliner Dialekt prägen. »Doofkopp«, »Göre« und »schnieke« sind in Ost und West gleichermaßen geläufig geblieben. Aber manches Wort aus dem Osten der Stadt ist dem Westen bis jetzt noch fremd: »urst« (= super, irre, klasse usw.) kommt den Befragten in Zehlendorf und anderen Westbezirken nur schwer über die Lippen. (Quelle: Gesellschaft für deutsche Sprache, Pressemitteilung)

Die Studie der GfdS wird am 12. November im Rahmen eines Vortragsabends zum Thema »Sprachliches in Ost und West 25 Jahre nach dem Mauerfall« in Berlin vorgestellt. Die Veran‐ staltung findet um 17.30 Uhr an der Humboldt‐Universität zu Berlin statt, Philosophische Fakultät II, Dorotheenstraße 24, Raum 3.246 (Universitätsgebäude am Hegelplatz).

Zur Studie (PDF)

Die Studie der GfdS wird am 12. November im Rahmen eines Vortragsabends zum Thema »Sprachliches in Ost und West 25 Jahre nach dem Mauerfall« in Berlin vorgestellt. Die Veran‐ staltung findet um 17.30 Uhr an der Humboldt‐Universität zu Berlin statt, Philosophische Fakultät II, Dorotheenstraße 24, Raum 3.246 (Universitätsgebäude am Hegelplatz).

Zur Studie (PDF)

Tugendhelden, Mannsbilder - Cranachs Helden in der Gemäldegalerie

|

| Quelle: http://www.smb-digital.de |

Auf ultramarinblauem Grund, miniaturhaft, aber in selbstbewusster Körperfülle und ganzer Figur stehen die VIPs der Renaissance da: Martin Luther und seine Mitstreiter in Sachen Reformation, die Theologen Johannes Bugenhagen und Justus Jonas. Lucas Cranach der Jüngere zeichnete sie auf teurem Pergament ins eigene Familienstammbuch. Die Künstlerfamilie verkehrte mit den Geistesgrößen in Wittenberg auf freundschaftlichem Fuß. Und die Cranachwerkstatt war es auch, die das Publikum mit den begehrten Porträts der Reformationshelden versorgte. In erschwinglichen Auflagenwerken kamen sie als Kupferstich oder Holzschnitt auf den Markt.

Gleich viermal begegnet man Luther selbst. Sein erstes Porträt überhaupt zeigt ihn 1520 noch als Mönch mit Tonsur, dann posiert er als würdiger Profilkopf wie auf antiken Münzbildnissen und schließlich 1522 inkognito als "Junker Jörg" in Adelskluft und Rauschebart, so wie er auf der Wartburg Unterschlupf fand.

Der umtriebige Cranach-Betrieb fungierte wie ein Medienzentrum der Reformation. Fast 1000 Lutherbildnisse entstanden hier. Die Druckerpresse versorgte gebildete Bürger aber auch mit weiteren Vorbildern für ein tugendhaftes Leben. So mutig sein wie der römische Soldat Marcus Curtius, so bärenstark wie der biblische Samson, so glaubenstreu wie die Heilige Margarete, das waren die Rollenmodelle vor 500 Jahren. In oft modischer Frisur und ansprechender Körperlichkeit stellen die Cranachgrafiken sie vor. Vollkommen nackt zeigt sich die schöne Lucrezia auf einer raren Handskizze, die das Motiv erprobt. Die antike Heroine erwies sich als Verkaufsschlager der Cranachs. Eine besonders zierliche Variante in Öl hängt ein paar Schritte weiter in der ständigen Sammlung der Gemäldegalerie: mehr sinnliche Verlockung als Tugendmodell.

Diese Ausstellung läuft noch bis 16. November 2014. Weitere Informationen

Die Kinderausstellung "Pop Up Cranach" ist bis 12. April 2015 zu sehen. Mehr

Freitag, 31. Oktober 2014

Das gebügelte New York - Lesung am 6. November 2014

Die vorerst letzte Lesung von Michael Bienert aus dem Buch findet am kommenden Donnerstag, dem 6. November 2014 im Café Tasso, Frankfurter Allee 11, statt. Eintritt frei, Spenden erwünscht.

Dienstag, 21. Oktober 2014

Kästners Berlin - im Druck

Unser neues Buch ist heute wie geplant in die Druckerei gegangen und wir verabschieden uns mit den Kindern in die verdienten Herbstferien!

Michael Bienert

Kästners Berlin. Literarische Schauplätze

160 Seiten, ca. 200 Abbildungen

Hardcover mit Schutzumschlag

Format: 21,0 x 22,5 cm

ISBN: 978-3-945256-00-8

€ 24,99

Michael Bienert

Kästners Berlin. Literarische Schauplätze

160 Seiten, ca. 200 Abbildungen

Hardcover mit Schutzumschlag

Format: 21,0 x 22,5 cm

ISBN: 978-3-945256-00-8

€ 24,99

Freitag, 17. Oktober 2014

Neuer CIEE-Bildungscampus in Kreuzberg

|

| Und wo geht es hier zum Richtfest? |

|

| Cary Nathenson begrüßt die Gäste. |

|

| Think big! Die Baustelle. Fotos: Bienert |

Montag, 6. Oktober 2014

Eine neue Gedenktafel für Paul Hertz

|

| Paul Hertz, sein Enkel Henry Berg und Grundschulkinder in der Paul Hertz-Siedlung. Foto: Tina Merkau/Gewobag |

Volker Wieprecht und der Südwesten Berlins

Von Michael Bienert - Vor eineinhalb Jahren saß Volker bei uns im Garten hinter dem Haus, weil er die Idee hatte, mich für sein neues Buch zu porträtieren. Wir kennen uns ziemlich lange, seit 1977, saßen in derselben Klasse an der Schiller-Oberschule in Charlottenburg und besuchten denselben Deutsch-Leistungkurs. Ich bewunderte Volker schon damals für seine rasche Auffassungsgabe, seine Schlagfertigkeit, seinen Sprachwitz, seine körperliche und geistige Beweglichkeit, seinen Erfolg bei Mädchen: Eigenschaften, mit denen er sich zu einem beliebten, prominenten und mit Preisen dekorierten Radiomoderator hocharbeitete. Bei den Lehrern machte er sich damit nicht nur beliebt, manche Mitschüler fürchteten sich vor ihm. In Volkers Buch Zwischen Kreisel und Kleistpark kann man nun nachlesen, wie ich (pflegeleichter Liebling der Lehrer!) in sein Leben trat und einen leider immer noch nicht restlos überwundenen Minderwertigkeitskomplex auslöste. Nach unserer Gartenkonferenz über sein Buchprojekt notierte er: "Es ist wie damals in dem roten Klinkerhaus in der Kreuznacher, in dem Michael mit seinen Eltern wohnte. Er macht die ernsten Themen, ich ziehe der Berolina ein Tutu an, weil mich das Reale schnell langweit und das Mögliche sehr schnell reizt."

Der Berolina ein Tutu anzuziehen, das muss man erstmal können. Und Volker macht das sehr gewitzt, gewohnt selbstironisch und spitzzüngig, aber keineswegs oberflächlich. Die Frage treibt ihn, warum wichtige Dinge in seinem Leben - die erste große Liebe, die Gründung der ersten Firma, der Selbstmord des besten Freundes - sich immer wieder in der nicht gerade hippen Gegend entlang der ehemaligen Reichsstraße 1 zwischen Steglitz und Schöneberg ereignet haben. Er schaut in die Geschichtsbücher, er nervt Behörden mit Presseanfragen zur Verkehrsführung auf der Hauptstraße und den Baufortschritten beim Steglitzer Kreisel, er befragt Denkmalschutzexperten, vor allem aber erzählt er sehr flott von seinen skurrilen Erlebnissen in längst geschlossenen Diskotheken, Meditationsräumen und dem Büroalltag in den Goerz-Höfen oder der ehemaligen Schöneberger Irrenanstalt. Viele kleine Episoden, die den Jungen aus Herne, der - wie ich - durch einen Umzug der Mutter nach Berlin umgetopft wurde, zu einem "offiziell anerkannten Kryptoberliner" und "Teil des hiesigen Inventars" machen, außerdem zum bekennenden Buddhisten.

Selbstverständlich bin ich nicht in der Lage, dieses Buch, zu dem ich wenig beigetragen habe und in dem ich übermäßig Platz einnehme, unvoreingenommen zu beurteilen. Was mich am meisten geärgert hat, dafür ist Volker nicht verantwortlich: Ich meine das pfiffig gedachte, aber lausig gemachte Design der Reihe "Berliner Orte", in der sein Buch erschienen ist. Autoren, die sich so viel Mühe geben, haben es verdient, dass ihr Text ein hübscheres Tutu bekommt.

Volker Wieprecht

Zwischen Kreisel und Kleistpark

Berliner Orte

be.bra Verlag 2014, 144 S., 9,95 €

Der Berolina ein Tutu anzuziehen, das muss man erstmal können. Und Volker macht das sehr gewitzt, gewohnt selbstironisch und spitzzüngig, aber keineswegs oberflächlich. Die Frage treibt ihn, warum wichtige Dinge in seinem Leben - die erste große Liebe, die Gründung der ersten Firma, der Selbstmord des besten Freundes - sich immer wieder in der nicht gerade hippen Gegend entlang der ehemaligen Reichsstraße 1 zwischen Steglitz und Schöneberg ereignet haben. Er schaut in die Geschichtsbücher, er nervt Behörden mit Presseanfragen zur Verkehrsführung auf der Hauptstraße und den Baufortschritten beim Steglitzer Kreisel, er befragt Denkmalschutzexperten, vor allem aber erzählt er sehr flott von seinen skurrilen Erlebnissen in längst geschlossenen Diskotheken, Meditationsräumen und dem Büroalltag in den Goerz-Höfen oder der ehemaligen Schöneberger Irrenanstalt. Viele kleine Episoden, die den Jungen aus Herne, der - wie ich - durch einen Umzug der Mutter nach Berlin umgetopft wurde, zu einem "offiziell anerkannten Kryptoberliner" und "Teil des hiesigen Inventars" machen, außerdem zum bekennenden Buddhisten.

Selbstverständlich bin ich nicht in der Lage, dieses Buch, zu dem ich wenig beigetragen habe und in dem ich übermäßig Platz einnehme, unvoreingenommen zu beurteilen. Was mich am meisten geärgert hat, dafür ist Volker nicht verantwortlich: Ich meine das pfiffig gedachte, aber lausig gemachte Design der Reihe "Berliner Orte", in der sein Buch erschienen ist. Autoren, die sich so viel Mühe geben, haben es verdient, dass ihr Text ein hübscheres Tutu bekommt.

Volker Wieprecht

Zwischen Kreisel und Kleistpark

Berliner Orte

be.bra Verlag 2014, 144 S., 9,95 €

Donnerstag, 2. Oktober 2014

Im Breker-Atelier entsteht das "Kunsthaus Dahlem"

Als Staatsatelier wurde für den Bildhauer Arno Breker in der NS-Zeit ein gewaltiges Domizil am Rande des Grunewalds gebaut. Später arbeiteten darin Künstler wie Bernhard Heiliger und Wolf Vostell. Jetzt soll dort das neue Kunsthaus Dahlem entstehen - als Museum für Skulpturen der Nachkriegsmoderne.

Elke Linda Buchholz war bei der Baustellenbesichtigung, hat fotografiert und für den TAGESSPIEGEL berichtet.

Zum Artikel

Elke Linda Buchholz war bei der Baustellenbesichtigung, hat fotografiert und für den TAGESSPIEGEL berichtet.

Zum Artikel

Freitag, 26. September 2014

Thomas Mann und die Bildende Kunst in Lübeck

|

| Hier gehts zur Kunst: Thomas Mann ganz in Rosa im Lübecker Buddenbrookhaus - Foto: Bienert |

Visuelle Eindrücke konnten einen kreativen Schub auslösen, so wie 1922 der Besuch einer Ausstellung, in der Thomas Mann den Bildzyklus „Joseph in Ägyptenland“ von Hermann Ebers – eines Jugendfreundes seiner Frau – sah. Das war die Initialzündung für das große Erzählprojekt „Joseph und seine Brüder“. Im Gegenzug erhielt der Künstler Hermann Ebers 1925 den Auftrag, die Novelle „Unordnung und frühes Leid“ zu illustrieren. Doch seine Lithografien wurden nicht gedruckt. In ihnen sei „das Element des Harmlosen und Bürgerlichen auf Kosten und zu ungunsten des Schlimmen und Unbürgerlichen in irreführender, stilistisch fehlerhafter Weise überbetont“, teilte der Autor dem befreundeten Künstler mit. Wohl auch auf Druck des Verlags, wo die rein illustrativen und etwas biedermeierlichen Familienszenen auf wenig Gegenliebe stießen. Sie sind in der Ausstellung zu sehen. Es war dann Aufgabe des geschmackssicheren Illustrators Karl Walser, die Umschläge für die Novelle und für die Josephsromane zu zeichnen.

Mittwoch, 17. September 2014

Schatzkammer der Buchkunst - Staatsbibliothek stellt wertvolle islamische Handschriften online

|

| Miniatur aus einem persischen Gedichtband, Schiraz, 16. Jh., Foto: Staatsbibliothek PK |

In der Digitalen Bibliothek der Staatsbibliothek sind jetzt bis auf die Ebene der 8.000 einzelnen Miniaturen, Zeichnungen und Illuminationen diese 310 Handschriften vollständig erschlossen. Besonderer Wert wurde auf die tiefe Erschließung mit umfangreichen Informationen gelegt, sodass die Handschriften bzw. die darin enthaltenen Miniaturen für jedes Interessensniveau – für den Betrachter der Schönheit ebenso wie für den Islam- oder Kunstwissenschaftler – aufbereitet sind.

Um auch die Miniaturen einzeln erfassen und beschreiben zu können, wurde für die Handschriftendatenbank www.orient-digital.de das zusätzliche Modul „Buchkunst“ entwickelt, dort kann nach verschiedenen Facetten gesucht werden, s. http://tinyurl.com/m4gadm3. Mit den detaillierten Beschreibungen der Miniaturen und dem direkten Zugang zu den digitalen Bildern gehört diese Sammlung der illustrierten islamischen Handschriften zu den weltweit am besten erschlossenen.

Montag, 15. September 2014

Facelifting - die Amerika-Gedenkbibliothek wird 60

Die Amerika-Gedenkbibliothek wird 60 - und hat in den vergangenen zehn Monaten in den Besucherbereichen ein frischeres Innendesign verpasst bekommen. Das Foto zeigt den zur schicken Leselounge umfunktionierten Musiklesesaal. Nachdem sich die Pläne des Senats für einen Neubau der Zentral- und Landesbibliothek auf dem Tempelhofes Feld zerschlagen haben, ist wieder ein massive Erweiterung der Amerika-Gedenkbibliothek im Gespräch. Erst einmal wurden nun die Öffnungszeiten um eine Stunde - abends bis 21 Uhr - verlängert. Geburtstag und Auffrischung der Amerika-Gedenkbibliothek werden am kommenden Samstag, dem 10. September 2014, ab 16 Uhr gefeiert. Zum Programm

Freitag, 5. September 2014

Der Roman Ullstein - Stefan Großmanns Buch "Wir können warten" erscheint nach achtzig Jahren

Vor gut zehn Jahren erschien im Ullstein-Verlag der "Ullsteinroman" des Schriftstellers und studierten Historikers Sten Nadolny: Er schildert den Aufstieg der jüdischen Verlegerfamilie bis zur Gleichschaltung und Übernahme ihres Konzerns durch die Nationalsozialisten. Der Name Stefan Großmann kommt in diesem dicken Buch ein einziges Mal vor. Der 1875 in Wien geborene Journalist, Romancier und Dramatiker arbeitete seit 1913 für die von Ullstein übernommene Vossische Zeitung, war vorübergehend deren Feuilletonchef und nach dem Ersten Weltkrieg Mitbegründer der linksliberalen Zeitschrift Tage-Buch. Großmann, ein gefürchteter Journalist und Kritiker des Medienbetriebs, hinterließ bei seinem Tod im Jahr 1935 einen unvollendeten Ullsteinroman, dessen Manuskript in der Österreichischen Nationalbibliothek in Wien aufbewahrt wird.

Im Zentrum steht hier der "Bruderkrieg" zwischen den fünf Söhnen des Verlagsgründers Hermann Ullstein in den letzten Jahren der Weimarer Republik. Sie teilten sich die Leitung des Unternehmens. Die Rivalität der Brüder und ihrer Söhne eskalierte, als Franz Ullstein sich in die Journalistin Rosie Gräfenberg verliebte und diese Einfluss auf die Verlagspolitik gewann. Falschmeldungen über ein zweifelhaftes Vorleben der jungen Frau wurden über die Medien lanciert. Für zusätzlichen Zoff sorgten unterschiedliche Meinungen in der Unternehmensleitung, wie der größte deutsche Medienkonzern auf die Wirtschaftskrise und den Rechtsruck in der deutschen Politik ab 1929 reagieren sollte. Schon vor der Machtübernahme der Nazis wurde allzu radikalen Redakteuren gekündigt, passte sich das Unternehmen der politischen Großwetterlage an, in der Hoffnung, Inserenten und Leser zu halten. Das Ideal der jüdischen Verlegerfamilie sei nunmehr ein "Völkischer Bobachter mit Genehmigung des Rabbinats", giftete Carl von Ossietzky im Januar 1932 in der Weltbühne.

Im Zentrum steht hier der "Bruderkrieg" zwischen den fünf Söhnen des Verlagsgründers Hermann Ullstein in den letzten Jahren der Weimarer Republik. Sie teilten sich die Leitung des Unternehmens. Die Rivalität der Brüder und ihrer Söhne eskalierte, als Franz Ullstein sich in die Journalistin Rosie Gräfenberg verliebte und diese Einfluss auf die Verlagspolitik gewann. Falschmeldungen über ein zweifelhaftes Vorleben der jungen Frau wurden über die Medien lanciert. Für zusätzlichen Zoff sorgten unterschiedliche Meinungen in der Unternehmensleitung, wie der größte deutsche Medienkonzern auf die Wirtschaftskrise und den Rechtsruck in der deutschen Politik ab 1929 reagieren sollte. Schon vor der Machtübernahme der Nazis wurde allzu radikalen Redakteuren gekündigt, passte sich das Unternehmen der politischen Großwetterlage an, in der Hoffnung, Inserenten und Leser zu halten. Das Ideal der jüdischen Verlegerfamilie sei nunmehr ein "Völkischer Bobachter mit Genehmigung des Rabbinats", giftete Carl von Ossietzky im Januar 1932 in der Weltbühne.

Donnerstag, 4. September 2014

Mit Bausenator Michael Müller auf Sommertour

|

| Michael Müller im Lernprozess Foto: Bienert |

|

| Sanierte Fassade des Wohnpalastes an der Ostseestraße Foto: Bienert |

Mittwoch, 13. August 2014

Die Museumswohnung in der Reichsforschungssiedlung Haselhorst

Zum Tag des offenen Denkmals wird erstmals die Museumswohnung in der 1930-1935 errichteten Reichsforschungssiedlung Haselhorst zu besichtigen sein, außerdem finden am 13. September Führungen im Haus und der Umgebung mit Michael Bienert statt.

Wir haben die Einrichtung der Wohnung seit über einem Jahr beratend begleitet und einen Kurzführer verfasst, der demnächst als Leporello gedruckt vorliegt. Eine umfangreiche Dokumentation ist Arbeit.

Die Kleinstwohnung wurde sorgfältig im Stil der Bauzeit eingerichtet, mit historischem Badeofen, Kurzbadewanne und Kochmaschine, und vermittelt einen atmosphärisch dichten Eindruck von der damaligen Wohnkultur. Hier finden Sie mehr Infos und Öffnungszeiten.

Foto: Sabine Dobre / Gewobag

Wir haben die Einrichtung der Wohnung seit über einem Jahr beratend begleitet und einen Kurzführer verfasst, der demnächst als Leporello gedruckt vorliegt. Eine umfangreiche Dokumentation ist Arbeit.

Die Kleinstwohnung wurde sorgfältig im Stil der Bauzeit eingerichtet, mit historischem Badeofen, Kurzbadewanne und Kochmaschine, und vermittelt einen atmosphärisch dichten Eindruck von der damaligen Wohnkultur. Hier finden Sie mehr Infos und Öffnungszeiten.

Foto: Sabine Dobre / Gewobag

Samstag, 9. August 2014

Stadtführer im Trainingslager

Damit dem literarischen Stadtführer im Berliner Fachland nicht die Puste ausgeht, ist er von seinem familiären Trainerteam in diesem Sommer die Berge rund um das Kleinwalsertal hinaufgescheucht worden, bis oben aufs Gottesacker-Plateau. (Foto: Leon Buchholz)

Mittwoch, 6. August 2014

Saufen & Schreiben in Friedenau

|

| Manuskriptseite aus Max Frischs Berliner Journal |

Max Frisch

Aus dem Berliner Journal

Herausgegeben von Thomas Strähle

Suhrkamp Verlag, 240 Seiten, 20 Euro

ISBN: 978-3-518-42352-3

Uwe Johnsons "Versuch eine Heimat zu finden"

|

| Stierstraße 22, Ecke Hauptstraße: Hier traf sich Uwe Johnson mit Günter Grass. Foto: Michael Bienert, Sommer 2014 |

Um auf dem laufenden zu sein, hat Michael Bienert neben dem im Frühjahr erschienenen Berliner Journal von Max Frisch auch Frauke Meyer-Gosaus neues Buch Versuch eine Heimat zu finden. Eine Reise zu Uwe Johnson konsultiert. Die Autorin hatte Schwierigkeiten, Gesprächspartner für ihr geplantes Buch über Johnson zu finden, denn dieser quer- und starrköpfige Charakter schaffte es mit den Jahren, sich mit fast allen nahen Freunden zu zerstreiten. Also ist sie zu den Lebenstätten Johnsons gereist, ins polnische Darzowice, das noch Darsewitz hieß, als der Autor dort zur Welt kam, durch Mecklenburg und nach Leipzig, hat Friedenau durchwandert, war in New York und auf der abgelegenen Themse-Insel Sheppey, der letzten Station von Johnson Lebensreise. Viele dieser Orte sind seinen Lesern aus dem großen Jahrestage-Roman vertraut. Dem Autor war es nicht gleichgültig, wo und worüber er schrieb: "Alle positiven Empfindungen des pommerschen Sturschädels ... waren auf die Landschaft versammelt, in der das für den Erwachsenen unerreichbar gewordene Kindheits-Land lag. All sein Schreiben kann gelesen werden als ein immer dringlicheres Wiederheraufrufen eines verlorenen Seins-Zustands (mit allem, was in dieser Landschaft immer auch dazu gehört hatte: Gewalt, Brutalität, Terror, Krieg...). All seine Suche im realen Leben richtete sich darauf, für das Verlorene einen Ersatz zu finden, um nach dem ersten, alle weiteren Wahrnehmungen prägenden Verlust vielleicht doch noch irgendwo anwachsen, sich mit der konkreten Lebensumgebung auch emotional wieder verbinden zu können - in Landschaften an Flüssen, Seen und am Meer." Und wirklich erweist sich das Reisen als probates Mittel, diesem spröden, sperrigen Prosaisten näher zu kommen, das Reisebuch als perfekt geeignete Form für eine Einführung und einen Überblick über Leben und Werk. Frauke Meyer-Gosau hat genau und gründlich recherchiert, ohne damit zu prahlen. Ihr Reisebericht verwebt angenehm lesbar Gegenwart und Vergangenheit, Beschreibung und Reflexion - wir wissen, wieviel Arbeit dahinter steckt, bis dergleichen einigermaßen mühelos aussieht. Und obwohl wir seit vielen Jahren literarische Stadtführungen in Friedenau anbieten, haben wir noch Neues durch dieses Buch entdeckt, wie die Kneipe "Zur Kogge", in der Uwe Johnson mit Günter Grass gerne einen heben ging.

Frauke Meyer-Gosau

Versuch, eine Heimat zu finden

Eine Reise zu Uwe Johnson

Verlag C. H. Beck 2014.

296 Seiten mit 22 Abbildungen, 22,95 Euro

ISBN 978-3-406-65958-4

Telefonieren wie in den Dreißigern

Auf dem Dorfanger von Alt-Lübars, nahe der alten Dorfkirche, steht diese historische Telefonzelle aus dem Jahr 1934/35 und ist immer noch in Betrieb. Das erste Modell dieses Typs wurde 1928 auf dem Reichskanzlerplatz in Berlin erprobt (heute Theodor-Heuss-Platz). In der Nazizeit wurde die neusachliche Beschriftung "Fernsprecher" auf Frakturbuchstaben umgestellt.

Auf dem Dorfanger von Alt-Lübars, nahe der alten Dorfkirche, steht diese historische Telefonzelle aus dem Jahr 1934/35 und ist immer noch in Betrieb. Das erste Modell dieses Typs wurde 1928 auf dem Reichskanzlerplatz in Berlin erprobt (heute Theodor-Heuss-Platz). In der Nazizeit wurde die neusachliche Beschriftung "Fernsprecher" auf Frakturbuchstaben umgestellt.Montag, 7. Juli 2014

Walter Triers Bilderbuch-Karriere

15 Jahre hat die Kunsthistorikerin Antje Neuner-Warthorst recherchiert, um dem Zeichner Walter Trier Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Das berühmteste Cover der neueren deutschen Literaturgeschichte stammt von ihm und hat enorm zum Erfolg von Emil und die Detektive beigetragen - leider aber auch das übrige Schaffen seines Schöpfers überstrahlt. Als 1929 die Zusammenarbeit mit Erich Kästner begann, war Trier bereits ein Star unter den Pressezeichnern im Berlin der Weimarer Republik. Er arbeitete auch als Werbegrafiker und entwarf Ausstattungen für Kabarette- und Revueaufführungen. 1936 emigrierte Trier nach London, wo er antinazistische Karikaturen zeichnete, und später nach Kanada, wo er 1951 starb.

In ihrem Nachwort berichtet die Autorin, dass mehrere kunsthistorische Institute es abgelehnt hätten, eine Habilitationsschrift über den nicht nur vielseitigen, sondern auch ganz eigenständigen und unverwechselbaren Gebrauchskünstler anzunehmen, da es dem Thema an akademischer Seriosität fehle! Ihr Buch zerstreut dieses dumme Vorurteil. Seriös recherchiert, aber leichthändig geschrieben und angenehm lesbar, ist es ein substantieller Forschungsbeitrag zur Kulturgeschichte der Weimarer Republik und zur Geschichte der Karikatur in Deutschland. Solche Bücher empfehlen wir gern weiter.

Antje Neuner-Warthorst

Walter Trier. Eine Bilderbuch-Karriere

Nicolai Verlag, Berlin 2014

304 Seiten

29,95 Euro

Die Autorin im Hörfunkinterview:

http://www.wdr5.de/sendungen/neugiergenuegt/sendeterminseiten/achtundzwanzigsterjanuar100.html

In ihrem Nachwort berichtet die Autorin, dass mehrere kunsthistorische Institute es abgelehnt hätten, eine Habilitationsschrift über den nicht nur vielseitigen, sondern auch ganz eigenständigen und unverwechselbaren Gebrauchskünstler anzunehmen, da es dem Thema an akademischer Seriosität fehle! Ihr Buch zerstreut dieses dumme Vorurteil. Seriös recherchiert, aber leichthändig geschrieben und angenehm lesbar, ist es ein substantieller Forschungsbeitrag zur Kulturgeschichte der Weimarer Republik und zur Geschichte der Karikatur in Deutschland. Solche Bücher empfehlen wir gern weiter.

Antje Neuner-Warthorst

Walter Trier. Eine Bilderbuch-Karriere

Nicolai Verlag, Berlin 2014

304 Seiten

29,95 Euro

Die Autorin im Hörfunkinterview:

http://www.wdr5.de/sendungen/neugiergenuegt/sendeterminseiten/achtundzwanzigsterjanuar100.html

Freitag, 4. Juli 2014

100 beste Plakate

Von Elke Linda Buchholz - Superman fällt aus dem Bild. Auf der hellblauen Fläche ist der abstürzende Comic-Held ganz unten zu sehen. Ein Eyecatcher! Sonst ist nichts drauf auf dem Plakat von Vincenzo Fagnani. Keine Schrift, kein Logo. Wofür es wirbt? Für sich selbst, den Gestalter, der es im Eigenauftrag kreierte. Ist das noch ein Plakat oder schon freie Kunst? Die Fachjury um die Designerin Verena Panholzer steckte auch bei der diesjährigen Ausgabe der „100 besten Plakate“ wieder mitten in der Debatte. Was ein künstlerisch gestaltetes Plakat ist, wo die Grenzen des Mediums liegen und nach welchen Kriterien die eingereichten Kreationen zu bewerten sind, muss immer wieder neu ausgehandelt werden. Weiterlesen im Tagesspiegel

Freitag, 27. Juni 2014

Spitzentechnologie und Massenproduktion - Neue Dauerausstellung des Museums für Vor- und Frühgeschichte

|

| Schädel aus Rudolfs Virchows Sammlung im Roten Saal des Neuen Museums. Foto: Bienert |

Freitag, 20. Juni 2014

Stadt hinter Glas

|

| Copyright: Simone Fischer |

Montag, 16. Juni 2014

Seelenaufschlitzer. Oskar Kokoschka in Wolfsburg

Immer wieder ziehen in Kokoschkas Bildnissen die Hände die Aufmerksamkeit auf sich. Sie verkrampfen sich, spreizen die Finger, formen kryptische Zeichen und stehlen den Gesichtern gerade bei den frühen Arbeiten fast die Schau.

Das will etwas heißen. Denn auch in den Physiognomien ballte der junge Kokoschka angefeuert vom Erlebnis van Goghs eine immense Ausdrucksenergie. Ob das Resultat dem Dargestellten ähnelte, war dem Maler zweitrangig. Nicht jeder Auftraggeber konnte sich damit abfinden. Aber der Schriftsteller Walter Hasenclever meinte, er bemühe sich täglich, seinem Bildnis ähnlicher zu werden. Rund 55 Gemälde und 140 Papierarbeiten versammelt das Kunstmuseum Wolfsburg zu einer Kokoschka-Retrospektive... Weiterlesen auf tagesspiegel.de

Abonnieren

Kommentare (Atom)