Von Michael Bienert. Auch ich verbinde mit der Adria kostbare Kindheits- und Jugenderinnerungen: Unvergesslich die morgendliche Ausfahrt auf einem Fischerboot vor der kroatischen Küste, der Geschmack fangfrischer Fische und Feigen vom Baum. Auf eine Reise ins Ferienland seiner Kindheit nimmt Uwe Rada, taz-Redakteur und Spezialist für die Kulturgeschichte europäischer Flüsse und des Baltikums, die Leser in seinem neuen Buch mit. Persönliche Erinnerungen an den Massentourismus an italienischen Stränden der sechziger Jahre sind sein Ausgangspunkt für die kulturhistorische Rückschau bis zu den alten Griechen und Römern, zu deren Handels- und Machtsphäre dieses Meer gehörte. In jüngster Zeit hat Rada die Adria einmal umrundet und erzählt davon, wie sich das ehemals von Europa abgeschottete Albanien geöffnet und wie sich die Stimmung in den Küstenländern Exjugoslawiens nach dem Bürgerkrieg und der Gründung neuer Staaten entwickelt hat. Das Buch schließt mit einer Liebeserklärung an Istrien, wo das Nach- und Nebeneinander vieler Kulturen als bereichernde Vielfalt gelebt werde: "Ja, die Adria war und ist eine Brücke zwischen Okzident und Orient, an ihr schied sich einst die christliche von der islamischen Welt. Über die Adria könnte sie auch wieder zusammenwachsen." Ein anregendes Begleitbuch für jede Reise ins Einzugsgebiet der Adria, aber auch schön zu lesen für alle, die als Kinder und Jugendliche mit ihren Eltern zum Baden nach Italien oder Jugoslawien gefahren sind, ohne zu wissen, aus welchen Traditionen sich der Charme dieses Kulturraums speist.

Die Adria. Die Wiederentdeckung eines Sehnsuchtsortes, 336 Seiten mit Abbildungen und Fotos von Inka Schwand, ISBN: 978-3-570-55222-3. Erschienen im Pantheon-Verlag, 14,99 Euro.

Mehr Infos auf der Website von Uwe Rada

Translate

Samstag, 29. November 2014

Dienstag, 25. November 2014

RealSurreal - Fotoausstellung im Kunstmuseum Wolfsburg

Von Elke Linda Buchholz. Real – surreal – völlig egal?! Das Wolfsburger Kunstmuseum zeigt Fotografie des Neuen Sehens der 20er und 30er Jahre, die damals Avantgarde war und heute Klassikerstatus hat. Fast alles, was Rang und Namen hat aus der damaligen Fotoszene, ist in der Ausstellung vertreten: Albert Renger-Patzsch, Yva, Herbert List, Aenne Biermann, Herbert Bayer, Grete Stern, Alfred Ehrhardt, Dora Maar, Man Ray, André Kertesz, Karel Teige und viele mehr. Zudem hat der Münchener Sammler Dietmar Siegert allerlei unbekanntere Fotografen aus seinen Mappen und Schränken mitgebracht, und sie zu entdecken macht besonderes Vergnügen. Der ehemalige Filmproduzent, der einst rum die Welt Dokumentarfilme realisierte, begann sich schon früh für die Fotokunst zu begeistern. So konnte er von erschwinglichen Preisen auf dem Markt profitieren, bevor die Schätzwerte in die Höhe schossen. Vor allem die ganz frühen Aufnahmen der Fotopioniere aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts hatten es ihm angetan, wie Siegert zur Ausstellungseröffnung erzählt. Seine raren Schätze zur deutschen Lichtbildkunst bis 1890 hat er vor kurzem in die Obhut des Münchener Stadtmuseum gegeben. Für die Italienmotive interessierte sich dann auf einmal sogar die Neue Pinakothek. In deren Ausstellungssälen dürfen die historischen Aufnahmen italienischer Hotspots künftig kongenial die gemalten Ansichten aus dem Land, wo die Zitronen blühen, ergänzen.

Dass Siegert eher nebenbei vor einigen Jahrzehnten begann, auch Fotokunst der Zwanziger Jahre zu sammeln, wird erst jetzt öffentlich sichtbar. Nur Einzelstücke hat der Sammler bislang, etwa in der Berliner Sammlung Scharf-Gerstenberg, als Leihgaben gezeigt. Wie umfangreich und facettenreich er den Sammlungsbereich des "Neuen Sehens" arrondierte, zeigt jetzt die Wolfsburger Schau (bis zum 6. April 2015). Und damit stellt sich zugleich die Frage: In welchem Museum wird dieser hochkarätige Bestand wohl einmal seine Bleibe finden? Denn museale Qualitäten hat das Konvolut, von dem jetzt eine Auswahl ans Licht kommt. Weiterlesen

Sonntag, 23. November 2014

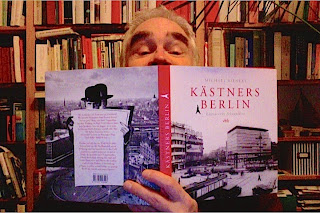

KÄSTNERS BERLIN: im Tagesspiegel am Sonntag, online und im Radio

Der gedruckte TAGESSPIEGEL AM SONNTAG berichtet heute auf einer ganze Seite von den Entdeckungen Michael Bienerts bei der Recherche zu seinem Buch Kästners Berlin. Die Onlineausgabe des TAGESSPIEGEL publiziert ein Kapitel aus dem Buch und eine Bildstrecke zu Kästners Orten in Berlin. Für das rbb-Inforadio hat Marianne Mielke ein langes Interview mit dem Autor geführt, das hier nachgehört werden kann.

Michael Bienert

Kästners Berlin. Literarische Schauplätze

160 Seiten, ca. 200 Abb.

Verlag für Berlin und Brandenburg

Berlin 2014, 24,99€

Michael Bienert

Kästners Berlin. Literarische Schauplätze

160 Seiten, ca. 200 Abb.

Verlag für Berlin und Brandenburg

Berlin 2014, 24,99€

Freitag, 21. November 2014

Kühle Sache. Die Neupräsentation der Sammlung im Kunstgewerbemuseum Berlin

| Foto: SMB / Stefan Klonk |

Donnerstag, 13. November 2014

Matisse und Dufy unter Palmen

Elke Linda Buchholz war im Museum Berggruen und hat den Auftakt der Ausstellungsreihe "Sideways" für den Tagesspiegel besprochen. Hier lesen

Mittwoch, 12. November 2014

Kästners Berlin - das erste gedruckte Exemplar

Das erste Exemplar von Kästners Berlin ist da! Große Erleichterung: Der Druck ist perfekt, die Fotos sehen super aus. Morgen um 20 Uhr ist die erste Buchvorstellung in der Büchergilde Buchhandlung am Wittenbergplatz.

Wahrzeichen des Wandels: Potsdamer Platz auf der Deutschen Welle

Auf dem Potsdamer Platz wurde Michael Bienert als Experte für die Geschichte und den Wandel des Platzes interviewt. Den Beitrag der Deutschen Welle können Sie hier sehen. Das Buch zum Thema:

Michael Bienert

Potsdamer Platz - Am Puls von Berlin

106 Seiten, 140 Abbildungen

In deutsch, englisch, französisch, italienisch, spanisch, niederländisch Berlin Story Verlag, 2013, Broschur, 16,80 EUR

Michael Bienert

Potsdamer Platz - Am Puls von Berlin

106 Seiten, 140 Abbildungen

In deutsch, englisch, französisch, italienisch, spanisch, niederländisch Berlin Story Verlag, 2013, Broschur, 16,80 EUR

Sonntag, 9. November 2014

Im Theater (54): Die Welt ist kaputt. Castorf inszeniert Malaparte an der Volksbühne

|

| "Kaputt": Die Volksbühne am Premierenabend |

„Kaputt“ nach Malaparte, Premiere am 10. November 2014 in der Volksbühne. Regie: Frank Castorf. Mit Jeanne Balibar, Georg Friedrich, Horst Günter Marx, Britta Hammelstein, Patrick Güldenberg, Mex Schlüpfer, Axel Wandtke, Margarita Breitkreiz, Bärbel Bolle, Harald Warmbrunn, Frank Büttner. Zum Spielplan der Volksbühne

Montag, 3. November 2014

Wer berlinert, gilt als weniger intelligent

Die Berliner »berlinern« am liebsten, wenn sie in der Mitte des Lebens stehen. Über 70 % der 45‐ bis 59‐Jährigen bekennen sich dazu. Mehr als die Hälfte aller Befragten finden ihren Dialekt »schlagfertig« und »frech«.

Dies sind Ergebnisse aus einer repräsentativen Forsa‐Umfrage der Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS). 1001 Berlinerinnen und Berliner waren im September zu dem Thema »Der Berliner Dialekt in der Einschätzung der Bürger der Stadt« befragt worden. Es ging dabei um ihre Einschätzungen zum Berliner Dialekt, zu Berliner Ausdrücken und zu DDR‐spezifischen Ausdrücken. Die letzte Untersuchung zum Berliner Dialekt war im Jahr 1983 durchgeführt worden.

Bei den Jüngeren ist ihr Dialekt weniger angesagt. Nur knapp über die Hälfte der 15‐ bis 29‐Jährigen bekennen, dass sie »hin und wieder berlinern«. Darüber, ob der Berliner Dialekt heute mehr oder weniger akzeptiert wird, spaltet sich das Meinungsbild. Die Akzeptanz habe eher abgenommen, meinten über ein Drittel (35 %) der Befragten. Ein Viertel (24 %) äußerte sich gegenteilig.

Einige Qualitäten des Berliner Dialekts haben sich in den letzten dreißig Jahren gründlich verschoben: Während 1983 »intelligent« noch auf Platz 3 stand, steht das Wort heute auf Platz 9: Mehr als die Hälfte der Befragten finden ihren Dialekt heute »überhaupt nicht« oder »eher nicht« intelligent. »Schlagfertig« ist 2014 der absolute Spitzenreiter (1983 noch auf Platz 7), während »frech« (1983: Platz 1, 2014: Platz 2) eine Konstante des Berliner Dialekts zu sein scheint.

Die Untersuchung erstreckte sich auch auf Wörter und Ausdrücke, die den Berliner Dialekt prägen. »Doofkopp«, »Göre« und »schnieke« sind in Ost und West gleichermaßen geläufig geblieben. Aber manches Wort aus dem Osten der Stadt ist dem Westen bis jetzt noch fremd: »urst« (= super, irre, klasse usw.) kommt den Befragten in Zehlendorf und anderen Westbezirken nur schwer über die Lippen. (Quelle: Gesellschaft für deutsche Sprache, Pressemitteilung)

Die Studie der GfdS wird am 12. November im Rahmen eines Vortragsabends zum Thema »Sprachliches in Ost und West 25 Jahre nach dem Mauerfall« in Berlin vorgestellt. Die Veran‐ staltung findet um 17.30 Uhr an der Humboldt‐Universität zu Berlin statt, Philosophische Fakultät II, Dorotheenstraße 24, Raum 3.246 (Universitätsgebäude am Hegelplatz).

Zur Studie (PDF)

Die Studie der GfdS wird am 12. November im Rahmen eines Vortragsabends zum Thema »Sprachliches in Ost und West 25 Jahre nach dem Mauerfall« in Berlin vorgestellt. Die Veran‐ staltung findet um 17.30 Uhr an der Humboldt‐Universität zu Berlin statt, Philosophische Fakultät II, Dorotheenstraße 24, Raum 3.246 (Universitätsgebäude am Hegelplatz).

Zur Studie (PDF)

Tugendhelden, Mannsbilder - Cranachs Helden in der Gemäldegalerie

|

| Quelle: http://www.smb-digital.de |

Auf ultramarinblauem Grund, miniaturhaft, aber in selbstbewusster Körperfülle und ganzer Figur stehen die VIPs der Renaissance da: Martin Luther und seine Mitstreiter in Sachen Reformation, die Theologen Johannes Bugenhagen und Justus Jonas. Lucas Cranach der Jüngere zeichnete sie auf teurem Pergament ins eigene Familienstammbuch. Die Künstlerfamilie verkehrte mit den Geistesgrößen in Wittenberg auf freundschaftlichem Fuß. Und die Cranachwerkstatt war es auch, die das Publikum mit den begehrten Porträts der Reformationshelden versorgte. In erschwinglichen Auflagenwerken kamen sie als Kupferstich oder Holzschnitt auf den Markt.

Gleich viermal begegnet man Luther selbst. Sein erstes Porträt überhaupt zeigt ihn 1520 noch als Mönch mit Tonsur, dann posiert er als würdiger Profilkopf wie auf antiken Münzbildnissen und schließlich 1522 inkognito als "Junker Jörg" in Adelskluft und Rauschebart, so wie er auf der Wartburg Unterschlupf fand.

Der umtriebige Cranach-Betrieb fungierte wie ein Medienzentrum der Reformation. Fast 1000 Lutherbildnisse entstanden hier. Die Druckerpresse versorgte gebildete Bürger aber auch mit weiteren Vorbildern für ein tugendhaftes Leben. So mutig sein wie der römische Soldat Marcus Curtius, so bärenstark wie der biblische Samson, so glaubenstreu wie die Heilige Margarete, das waren die Rollenmodelle vor 500 Jahren. In oft modischer Frisur und ansprechender Körperlichkeit stellen die Cranachgrafiken sie vor. Vollkommen nackt zeigt sich die schöne Lucrezia auf einer raren Handskizze, die das Motiv erprobt. Die antike Heroine erwies sich als Verkaufsschlager der Cranachs. Eine besonders zierliche Variante in Öl hängt ein paar Schritte weiter in der ständigen Sammlung der Gemäldegalerie: mehr sinnliche Verlockung als Tugendmodell.

Diese Ausstellung läuft noch bis 16. November 2014. Weitere Informationen

Die Kinderausstellung "Pop Up Cranach" ist bis 12. April 2015 zu sehen. Mehr

Abonnieren

Kommentare (Atom)