|

| Matthias Glaubrecht ist Gründungsdirektor des Centrums für Naturkunde der Universität Hamburg. Foto: Bienert |

Translate

Donnerstag, 29. Dezember 2016

Wird Alexander von Humboldt überschätzt?

Samstag, 24. Dezember 2016

Wie die Futura den Mond eroberte

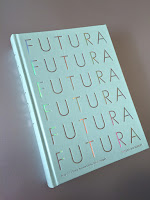

Von Michael Bienert - Zweckmäßig. Elegant. So wollten Architekten und Designern die Welt nach der Katastrophe des Ersten Weltkrieges umgestalten. Schlichte geometrische Formen galten plötzlich als todschick, auch in der Buchkunst. Serifenlose Schriften, bis dahin fast nur für Reklame und Beschilderungen verwendet, wurden zu einem Erkennungsmerkmal moderner Typografie. Doch die erfolgreichste Schrifttype der neuen Zeit entstand nicht am Bauhaus, sondern wurde von dem erfahrenen Typografen Paul Renner in Zusammenarbeit mit der Bauerschen Schriftgießerei in Frankfurt am Main entworfen. Futura, die Zukünftige, kam 1927 nach dreijähriger Entwicklungszeit auf den deutschen Markt. Renner löste das Problem, die eigentlich aus der Schreibschrift stammenden Kleinbuchstaben aus den geometrischen Grundformen Kreis, Dreieck und Quadrat zu konstruieren und harmonisch mit den Großbuchstaben der klassischen Antiqua zu verbinden. Durch feine Abweichungen von der starren Geometrie schuf er ein Schriftbild, das so ausgewogen und lesefreundlich wirkte wie traditionelle Druckschriften.

Ein wunderschön in allen Futura-Varianten gesetztes Buch und eine Ausstellung (noch bis 30. März 2017 im Gutenberg-Museum Mainz) zeichnen den weltweiten Siegeszug der Schrift nach. Kurt Schwitters etwa benutzte sie Futura für ein neues Corporate Design der Stadt Hannover, von Bauhausmeistern wie Laszlo Moholy-Nogy wurde die Futura kopiert, in Frankreich unter dem Namen „Europe“ vertrieben, in den USA machten das Magazin „Vanity Fair“ und Werbegrafiker sie ab 1929 populär.

Da Paul Renner 1932 in der Schweiz eine Streitschrift gegen die Kulturpolitik der Nazis hatte drucken lassen, vertrieben sie ihn vom Direktorenposten der Münchner Meisterschule für Deutschlands Buchdrucker. Doch die Futura wurde weiter benutzt, etwa vom „Verlag nationalsozialistischer Bilder“ des Hitler-Fotografen Heinrich Hoffmann. Fans hatte sie auch bei der US-Weltraumagentur NASA: Für die Beschriftung der Gedenkplakette, die 1969 die ersten Mondbesucher am Landungsort hinterließen, kam einzig die Futura in Frage.

Petra Eisele, Annette Ludwig, Isabel Nagele (Hg.)

Futura. Die Schrift

Verlag Hermann Schmidt, Mainz 2016

520 Seiten, 50 Euro

Petra Eisele, Annette Ludwig, Isabel Nagele (Hg.)

Futura. Die Schrift

Verlag Hermann Schmidt, Mainz 2016

520 Seiten, 50 Euro

Donnerstag, 22. Dezember 2016

Pumpernickel und andere Merkwürdigkeiten aus der Provinz. Ein Buch über westfälische Erinnerungsorte

|

| Typisch Westfalen: Windmühle in Holzhausen Foto: Bienert |

Von Elke Linda Buchholz - 350 km liegt die Porta Westfalica von Berlin entfernt. Aber

in Gedanken ist man auch als Hauptstadtbewohner in Nullkommanix da.

Erinnerungen tragen weit und fern: Auch sie sind Markierungen, Einschreibungen,

Orte, an die man zurückkehren kann. Sofern sie nicht im Nebel der Vergangenheit

verblassen und verschwinden. Um sie anzupeilen, hilft Information.

Punktuelle Tiefenbohrungen ins unwägbare Reich des

Westfälischen unternehmen die über 40 Autoren des jetzt erschienenen Bandes

"Westfälische Erinnerungsorte", herausgegeben von Lena Krull.

HistorikerInnen und StudentenInnen haben sich mehr als drei dutzend Aspekte

herausgepickt aus dem weitläufigen Terrain. Zwei Seminare der Uni Münster

schoben das Projekt an. Tatsächlich ansteuerbare "Orte", wie der

Teutoburger Wald oder der Möhnesee sind auch dabei. Vor allem aber geht es, im

Sinne der "lieux de mémoire" des französischen Historikers Pierre

Nora, um Abstrakta, um historische Ereignisse und prägende Phänomene, die

Westfalen im Denken der Gegenwart markieren. Und das kann auch der westfälische

Pumpernickel sein. Wo kommt eigentlich dieser komische Name her? Aus dem

Französischen womöglich? Und was ist so westfälisch an dem grobschlächtigen

Brot, das mindestens 16 Stunden nur aus Roggenkörnern, Wasser und Salz gegart

wird? Schon im 16. Jahrhundert lag das westfälische Backwerk einem

durchreisenden italienischen Humanisten schwer im Magen, wie man erfährt.

Die Porta Westfalica selbst rückt durch handfeste

denkmalpflegerische Aktivitäten derzeit ohnehin buchstäblich wieder stärker in

den Blick. Dort, wo der Weserlauf schon im Jurazeitalter sich seinen Weg durch

den Riegel von Wiehen- und Wesergebirge bahnte – was im Volksglauben nur mit

Teufels und Gottes Eingreifen geschehen sein konnte –, platzierte die

Kaiserzeit ein kapitales Kaiser-Wilhelm-Denkmal. 1896 weihten 20.000 mit

Sonderzügen angereiste Gäste und Kaiser Wilhelm II. es bei Sturm und Regen ein.

Der riesige Trumms wilhelminischer Denkmalskunst harrte in den

Nachkriegsjahrzehnten als Sonntagsausflugsziel hoch oben auf dem Berg aus,

wenig geliebt, aber eben vorhanden und rundum zunehmend zugewuchert von Baum-

und Buschwerk. Neuerdings wird das architektonische Renommierstück durch den

Eigentümer, den Landschaftsverband Westfalen-Lippe, aufwendig saniert,

freigeschnitten, durch Ausgrabungen arrondiert und wieder samt Vorplatz und

Substruktionen in seinen imposanten Maßen erlebbar gemacht. Ein riesiges

Restaurant im Sockelgeschoss soll Ausflügler verköstigen, die, so hofft man, in

Massen strömen werden. Bühne der Erinnerung oder kommerzielles Highlight? Auf

dem mattschwarzen Cover glimmt das Wahrzeichen als schimmernd neongrüne

Architekturzeichnung, als sei es ein virtuelles Luftschloss.

Lena Krull (Hg.)

Westfälische Erinnerungsorte

Beiträge zum kollektiven Gedächtnis einer Region

Ferdinand Schönigh Verlag, 2016

592 Seiten, zahlreiche Abbildungen, 34,90 Euro

Freitag, 2. Dezember 2016

Haus Buchthal - Ausstellung in der Galerie Aedes

|

| Foto: Elke Linda Buchholz |

Kapitel zwei. Kaum fünf Jahre wohnte das Paar mit seinen drei Kindern in dem gewagten Objekt, dann reichte es der Familie. Buchthals engagierten einen neuen Architekten. Als Ernst Freud, Sohn des Psychoanalytikers, sein Umbauwerk 1928 vollendet hatte, war die expressionistische Villa Buchthal praktisch aus dem Stadtbild verschwunden. Statt schräger Winkel, Kanten und Ecken dominierten nun glatte weiße Mauern und schlichte Rechteckfenster. Im Inneren wurden die komplexen Grundrisse vereinfacht, soweit möglich. Zusätzliche Obergeschossräume und eine üppige Dachterrasse erweiterten die Wohnfläche. Nicht wiederzuerkennen, das Haus! Weiterlesen im Tagesspiegel

Bauen mit Holz - Ausstellung im Martin-Gropius-Bau

|

| © Architekturmuseum der Technischen Universität München |

Abonnieren

Kommentare (Atom)